気管支喘息(ぜんそく)とは

小児の約9~11%、成人の約9~10%に認められる、アレルギー性炎症の関与が大きい呼吸器の慢性の病気です。

現在、全世界で1億人以上、日本でも400万人以上の患者さんがいるといわれ、さらに毎年増加していると考えられています。発症年齢は、小児では乳児期に、成人では特に中高年からの発症が多くみられます。何歳からでも、大人になって発症することも多くあります。

喘息は、気道(気管から肺への空気の通り道)が発作的に狭くなり、呼吸が苦しくなる病気です。

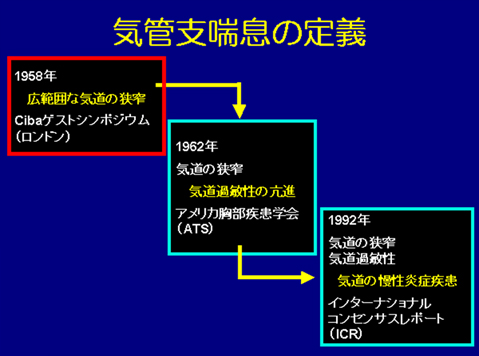

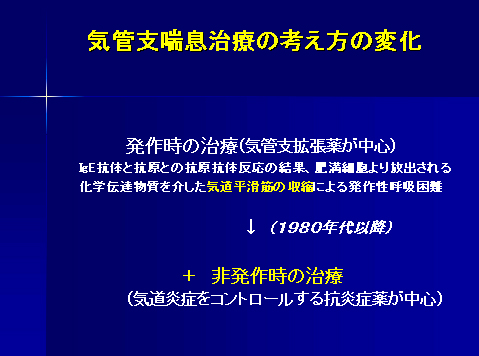

以前から喘息は、気管支が収縮したり痰が気管に詰まったりして、気道が狭くなる病気と考えられていました。 1960年以降、様々な刺激に対して気管が敏感になっている状態(気道過敏性)が、喘息の病態の本体であることがわかりました。さらに1980年頃から、気道の狭窄や気道過敏性は、気道の慢性的な炎症により起こることが、数多くの研究からわかっています。

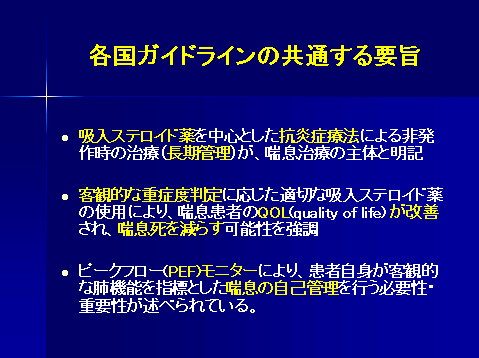

このような病態解明の進歩により、現在、喘息治療の主体は、発作時の治療から、「発作を起こさないようにコントロールする」さらには「症状がなくコントロールされた状態を維持する」非発作時の治療に大きく変わっています。

早期に専門医による適切な治療を開始し、医師と患者さん自身による客観的な判断に基づく自己管理を行うことにより、患者さんのQOL(quality of life)は改善され、健常な人と同様の生活を送ることが十分可能となります。

一方、対応を誤ると死(窒息死)に至る可能性のある病気です。後述する抗炎症薬、特に吸入ステロイド薬の普及により、以前は7000人以上だった死亡者数が年々減少し、2012年には1728人に大きく減少し、全疾患のなかでこの10年間で最も死亡者数が低下した疾患です。

喘息を正しく理解し、適切に早期に治療・対処することが大切です。

QOLは「一個人が生活する文化や価値のなかで、目標や期待、基準、関心に関連した自分自身の人生の状況に対する認識」と定義(WHO)されています。

日常生活における全般的な健康の良好さ(general well-being)を意味するだけでなく、社会生活における充実度、人生における生き甲斐や人間性をも包括する広い概念ですが、患者さんの満足度であるQOLを治療の目標とすることは、喘息の治療を考えるにあたっても重要な概念といえます。

喘息の症状

- ゼーゼー、ヒューヒュー( 喘鳴) ・息苦しくなる( 呼吸困難 )・胸が重い感じ・咳や痰。

- 発作的 に、特に 夜間から早朝 にかけて多い。

- 季節的変動(秋や季節の変わり目)があります。

- アレルゲン(抗原)だけでなく、刺激物質(臭い・煙)・冷気・天候の変化・ストレス・運動・風邪(ウィルス感染)などが発作の誘因となります。

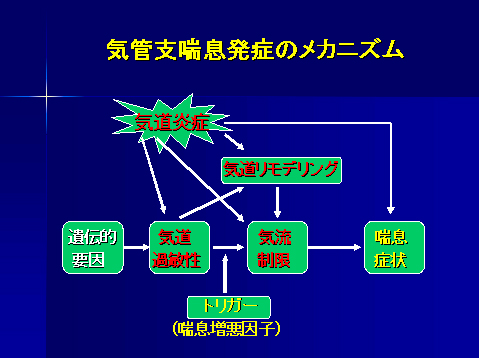

どうして発作が起こるのか(喘息のメカニズム)

喘息は、気道の収縮(発作)を繰り返すだけの病気ではありません。

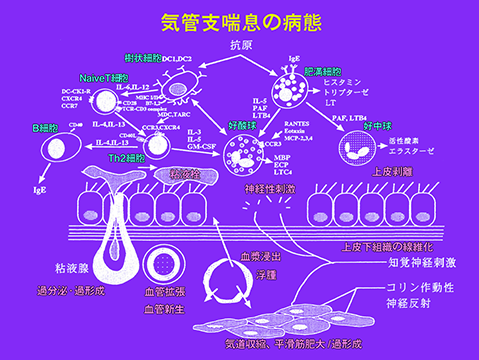

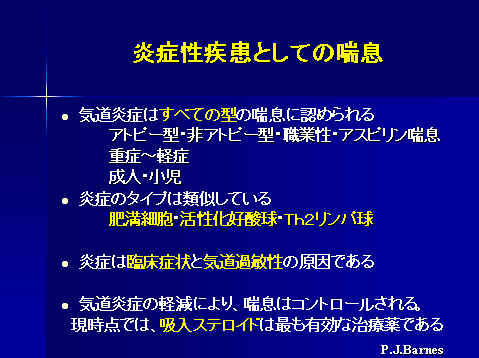

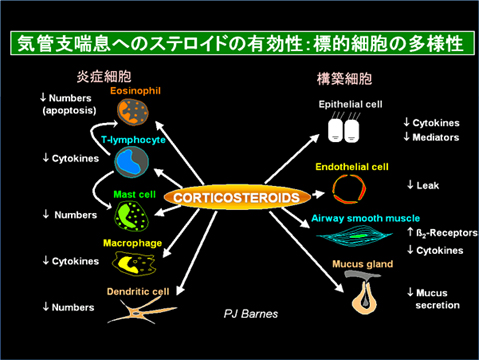

数多くの研究から、その本体は様々な気道の炎症細胞(好酸球、肥満細胞、リンパ球など)を中心とした慢性炎症性疾患と考えられています。

気道炎症 が増悪すると気道が収縮し発作が起こりますが、発作がない状態でも、たとえ軽症であっても、また発症早期の喘息においても、この気道炎症は存在することがわかっています。

好酸球からは、組織を傷害するたんぱく質(MBP, ECP)が放出され、気道の内側にある上皮を傷つけます。

またリンパ球(Th2細胞)・肥満細胞・好酸球・好中球などの炎症細胞からの特有のたんぱく質(サイトカインなど)が気道の炎症をさらに修飾・増悪します。

喘息の人の気道は、健康な人に比べ、少なくとも100倍以上刺激に対して敏感(気道過敏性)になっていますが、これも主として気道の炎症により起こると考えられています。細かい解説は省略しますが、アトピー型喘息の病態を示します。

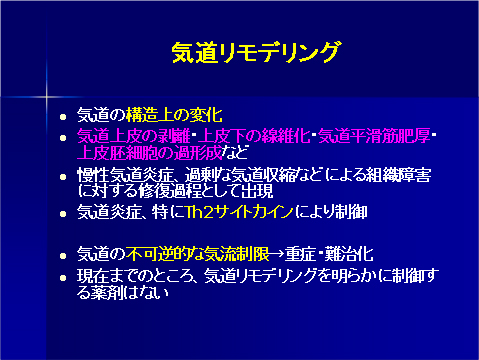

さらに、気道の炎症が続くことにより、発作がない時でも可逆的に元の状態に戻らない変化( リモデリング )が起こり、これにより慢性化・重症化していくことも分かってきています。

気管支喘息の発症メカニズムを図示します。

このように、喘息では主に慢性の気道炎症がもとになって症状が起きることが明らかになっています。

喘息の分類としては、アレルギーの関与ははっきりしたもの ( アトピー型喘息 )のほか、アレルギーのはっきりしないもの( 非アトピー型喘息 )があります。

また、非ステロイド系の消炎鎮痛剤の内服や注射により重篤な発作を起こす アスピリン喘息 (成人喘息の約10%)や、ある種の職業性抗原により起こる職業性喘息などがあります。

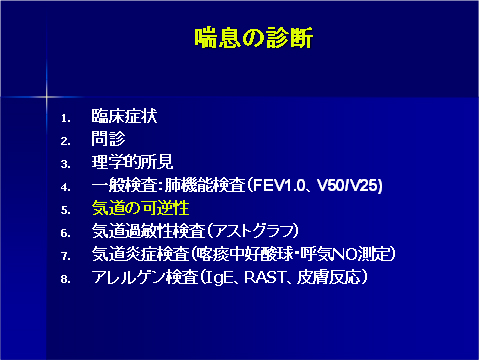

喘息の診断

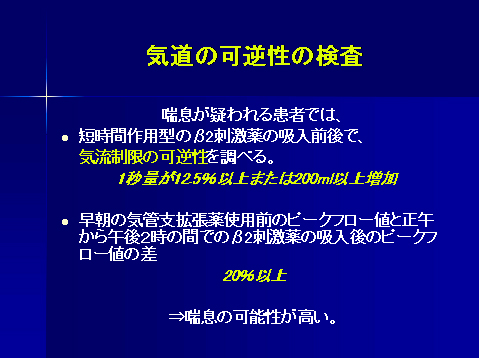

症状(問診)や聴診から喘息が疑われる場合は、呼吸機能検査を行い、気道が狭くなっていないか、気道狭窄の可逆性があるかといったことを調べます。

また気道過敏性の程度を測定することもあります。

胸部レントゲン検査やCT検査は、肺気腫など慢性閉塞性肺疾患(COPD)や他の呼吸器疾患との鑑別や合併の確認に有効です。

原因抗原を調べるためにアレルギー検査を行います。

総IgE濃度(IgE蛋白量の総量)や抗原特異的IgE抗体を測定します。食物抗原では、ヒスタミン遊離試験によりアレルゲンを検索することもあります。

治療のポイント

アトピー型喘息における原因となる抗原や症状の増悪因子の回避は、基本的に重要なことです。

喘息治療の主体は、慢性の気道炎症を抑えコントロールする治療です。

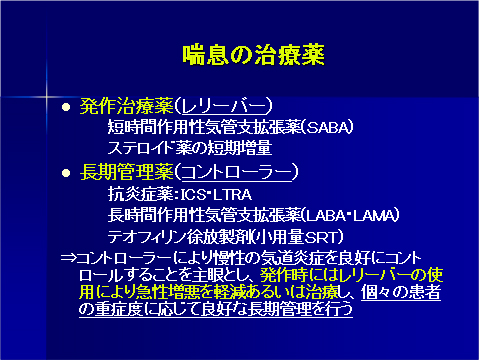

喘息の治療薬には、発作を治療する発作治療薬(レリーバーと呼ばれます)と気道炎症をコントロールするための長期管理薬(コントローラーと呼ばれます)があります。

発作治療薬(レリーバー)には、短時間作用性の気管支拡張薬(SABA:β刺激薬)の吸入、ステロイド薬の短期内服などがあります。

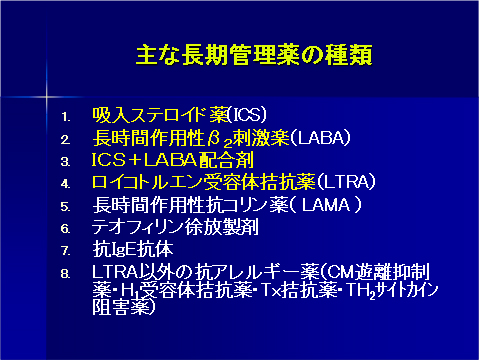

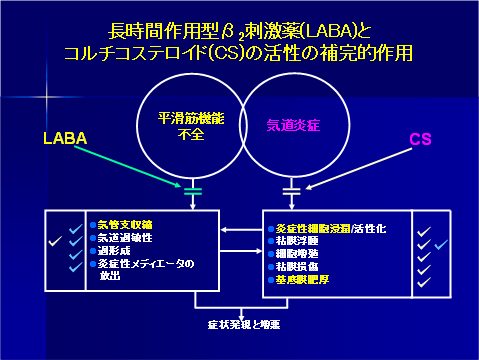

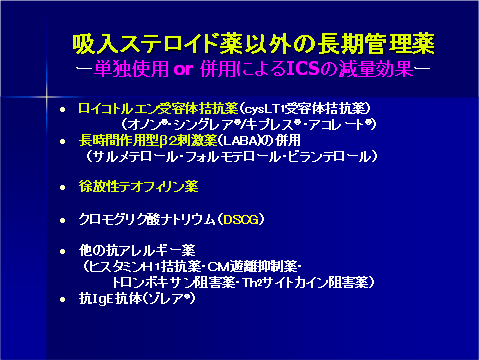

長期管理薬(コントローラー)にはICS(吸入ステロイド薬)やLTRA(ロイコトルエン受容体拮抗薬)を中心とする抗炎症薬、LABA(長時間作用性のβ刺激薬吸入・貼付)、LAMA(長時間作用性の抗コリン薬吸入)、少量のテオフィリン徐放製剤、抗IgE抗体療法、インタールなどの抗アレルギー薬などがあります。

喘息は、発作(急性増悪)を伴う病気です。コントロールが良好な状態でも、急に発作や増悪を起こすことがありうる病気です。

発作時には適切に気管支拡張薬を使用すると同時に、発作の程度により、次に何をすべきかを主治医の先生とあらかじめ決めておくことも大切です。

なぜ吸入ステロイド薬が重要なのか

現在までのところ、慢性炎症を最も効率的に抑える薬剤はステロイド薬です。

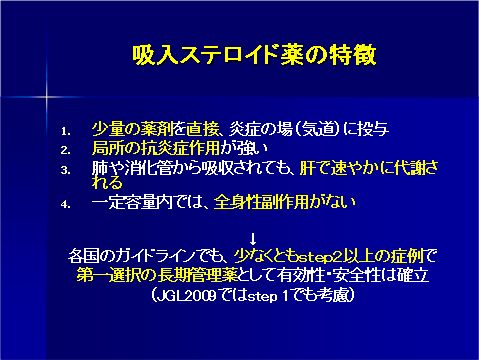

吸入ステロイド薬は、局所の抗炎症効果が強く、少量の薬剤(経口ステロイド薬の約1/100の量)を、口から吸入することで直接炎症の場(気道)に投与でき、さらに肺や消化管から吸収されても肝臓ですぐに分解(代謝)されるため、注射や経口ステロイド薬で知られている全身性のステロイドの副作用はほとんどありません。

薬理学的にも経口ステロイド薬とは異なるお薬と考えてもよく、欧米を中心に少なくとも軽症持続型(軽い発作が続く)以上の成人の患者さんの第一選択の長期管理薬としてその有効性は確立されています。さらに2009年10月に改訂された日本のガイドラインでは、軽症間欠型(ステップ1)で症状が少ない場合でも、吸入ステロイド薬をベースに使用することが推奨されました。

もちろん使用量は、重症度を客観的に判断し、一定の根拠のあるルールに基づいて投与し、必要に応じて他のお薬と併用して使用します。

日本でも専門施設や大学病院では、吸入ステロイド薬の普及にともない、経験的にも学会の報告でも、重症例や入院例は明らかに減っています。吸入ステロイド薬を積極的に使用してきたスウェーデンでは、若年層の死亡率が87~98年の間に10万人あたり0.6人から0.06人に激減しました。

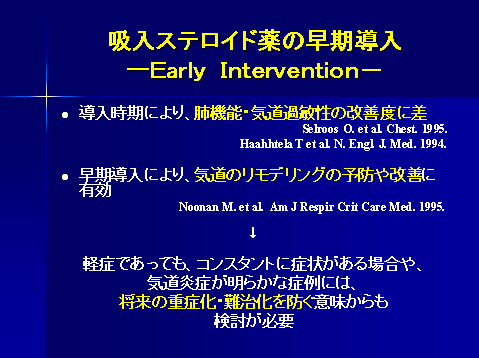

さらに、最近の研究で、吸入ステロイドの導入時期により肺機能や気道過敏性の改善度に差があることが報告され、早期導入(early intervention)により気道のリモデリングの予防や改善に有効であることが報告されています。

たとえ軽症であってもコンスタントに症状がある症例や気道炎症が明らかな症例には、吸入ステロイド薬の早期導入が将来の重症化・難治化を防ぐ可能性があることが注目されています。

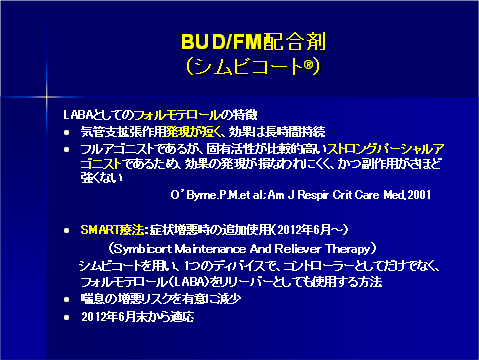

近年、吸入ステロイド薬(ICS)と吸入長時間作用型β刺激薬(LABA)が一つになった合剤が多く使用されています。両者の利点を合わせ、一つの薬剤で効果を得ることができ、現在5つの薬剤を使用しています。

pMDIはエアゾールの吸入、DPIはドライパウダーで粉末を吸入します。

現在のところ「喘息は、コントロールは十分可能ですが、治癒することはない」というのが世界的なコンセンサスですが、発症早期に吸入ステロイド薬を上手に使用することで、数ヵ月後に気道過敏性が低下し、まったく症状を認めなくなる患者さんもいることが経験され始めています。

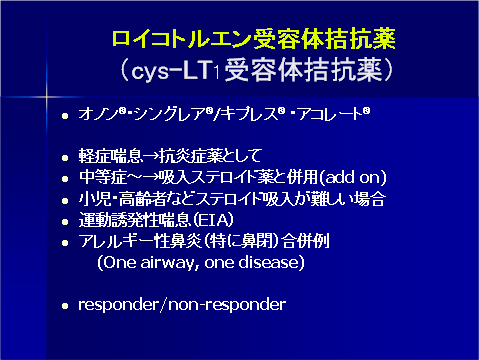

ロイコトルエン受容体拮抗薬は、1995年に世界で初めて日本で開発、発売され、現在は3つの薬剤が世界で広く使われています。

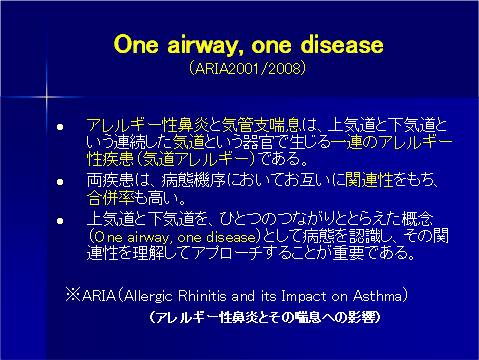

One airway, one diseaseは下記の様な概念です。

一方、気道炎症が複雑に増悪し、十分量の吸入ステロイド薬を使用してもコントロールされなかったり、いわゆる難治性喘息の患者さんも数多くいます。現在、ステロイド薬とは違った機序の薬物の研究・開発も世界中で進められていることを付け加えておきます。

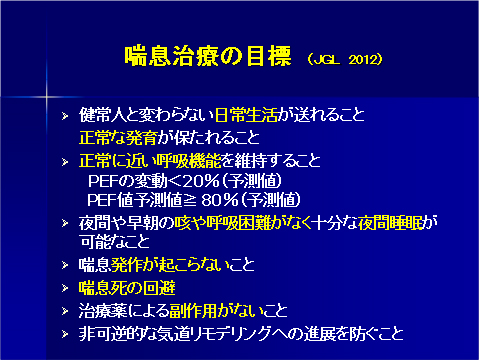

喘息治療の目標

ピークフローメータを使った自己管理

高血圧の方が血圧を測定したり、糖尿病の方が血糖値を測定して状態や治癒効果を判断するように、喘息のコントロールは症状だけでなく、客観的な肺機能の指標となるピークフローメータを用いて自己管理します。

ピークフローは、息を十分に吸い込んだ状態から吐き出す空気の最高流速で、気道が狭くなっていれば低下します。喘息罹患が長い程、また重症になるほど、苦しいと感じる感覚が少しずつ低下し、発作や発作の前の段階で自宅での治療をどうするかを決める重要な情報となります。

自己最高値(personal best)に対して、何%気道が開いているかを判断します。

信号機に例えて、緑(green zone : 80-100%)、黄(yellow zone : 60-80%)、赤(red zone : 60%以下)に分け、その時の対応・治療についてあらかじめお知らせしていき、喘息をコントロールします。

喘息と向き合う

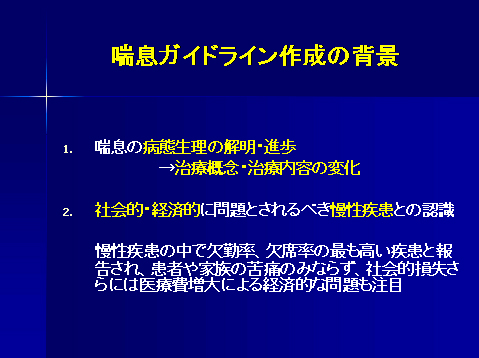

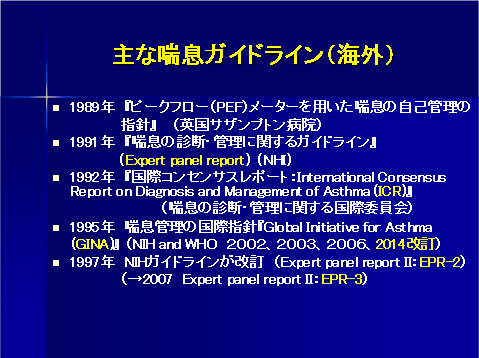

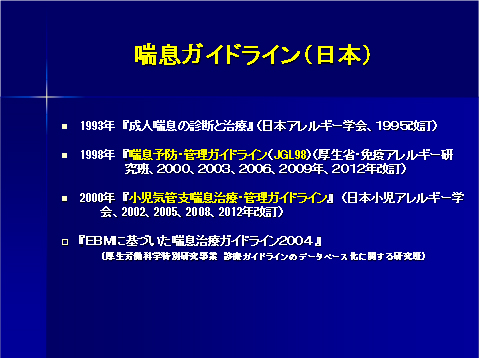

喘息のガイドラインについて

科学的な根拠(EBM : evidence based medicine)に基づいた病気の考え方や治療法についての一定の指針をガイドラインといいます。

近年、多くの病気のガイドラインが発表されていますが、喘息の治療・管理ガイドラインも各国で次々に発表されています。

この背景には、病態理解の進歩に合わせた喘息の治療法の再評価、増加傾向にある喘息有病率や減少傾向の見られない喘息死に対する社会的な治療戦略の必要性があります。

治療の開始時に、現在の症状・過去の治療内容・治療経過を総合的に考慮し、重症度を客観的に把握します。

重症度は、臨床症状の特徴・肺機能を中心に、

- ステップ1

- 「軽症間歇型」

- ステップ2

- 「軽症持続型」

- ステップ3

- 「中等症持続型」

- ステップ4

- 「重症持続型」

以上に分け、それぞれの段階にあった治療法を選択します。

JGL2009では、喘息治療の目標を、ステップ1の前の段階ー「コントロールされた状態」ーとして明記しています。即ち、前述した様に、症状・増悪がなく、呼吸機能も正常なレベルで、薬剤の副作用のない状態を保つこと」を、治療の最終目標としました。

治療ステップにより、治療内容を決めていきます。

JGL 2012年の改定では、現在の治療を考慮した重症度分類が新たに設けられました。より日常診療に即したガイドラインとなっています。例えば、治療スッテプ2であっても、重症持続型の患者さんもいることになります。

コントロール不良の場合は、治療のスッテプアップが必要です。

★気管支喘息の長期管理薬(吸入薬)のまとめ

種々ディバイスによる気管支喘息の吸入薬(ドライパウダー製剤)

※【2016年6月7日改訂:吸入方法の動画を追加】

【2017年6月15日改訂:アニュイティを追加】

【2020年7月2日改訂:エナジア・アテキュラを追加】

【2020年12月2日改訂:テリルジーを追加】

※吸入液あり

吸入方法の動画・説明でお勧めのサイトがあるものは、薬剤名をクリックするとリンクします。

あくまでも検索できたサイトでのみのご紹介ですが、ご参照ください。

気管支喘息の吸入薬(エアゾール製剤)【2016年6月7日改訂】

ICS:吸入ステロイド薬、LABA:長時間作動型β2刺激薬、LAMA:長時間作動型抗コリン薬

他にインタールエアロゾル(化学伝達物質遊離抑制薬)あり

吸入方法の動画・説明でお勧めのサイトがあるものは、薬剤名をクリックするとリンクします。

あくまでも検索できたサイトでのみのご紹介ですが、ご参照ください。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

中高年以降に発症する慢性の咳・痰・呼吸困難を症状とする呼吸器系の病気で、慢性気管支炎と肺気腫があります。

気管支の炎症(慢性気管支炎)や肺胞壁の破壊(肺気腫)により、肺への空気の流れが慢性的・進行性に低下し、悪化すると呼吸不全や心不全となる予後不良の病気です。

WHOの統計では、現在世界死亡原因の第4位で、罹患数・死亡数とも増加しています。日本でも潜在患者数は500万人以上といわれていますが、実際に治療を受けている人は30万人程度で、進行するまで気付かないケースが多いのが現実です。

患者さんの80~90%は長期間のヘビースモーカーですが、逆にヘビースモーカーでもCOPDになるのは20%程度で、遺伝子の違いによるタバコ感受性や個体差が関係していると考えられています。

症状がひどくなって発見されることが多いのですが、慢性的な咳や痰といった比較的初期の段階で早期に診断し治療を開始することが、将来の肺機能の低下を最小限に抑えるためにも重要です。

診断は、症状や身体所見に加え、呼吸機能検査、血液ガス所見、胸部レントゲン写真、CT検査などで行います。

治療はタバコを吸っている人はまず禁煙です。種々の気管支拡張薬や去痰薬を使用しますが、吸入療法、特に抗コリン薬の吸入を行います。また、合併症の予防や治療、インフルエンザ予防や呼吸器のリハビリテーションなども大切で、呼吸不全に進行した場合は、在宅酸素療法が必要となります。

COPD吸入薬のまとめ

種々ディバイスによる気管支喘息の吸入薬(ドライパウダー製剤)

※【2016年6月7日改訂:吸入方法の動画を追加】

【2017年8月24日改訂:レルベア100を追加】

【2019年3月27日改訂:テリルジー100を追加】

【2019年6月21日改訂:ビレーズトリ・ビベスピを追加】

赤字がCOPDに適応あり

ICS:吸入ステロイド薬、LABA:長時間作動型β2刺激薬、LAMA:長時間作動型抗コリン薬

※エアゾール製剤あり

吸入方法の動画・説明でお勧めなサイトがあるものは、薬剤名をクリックするとリンクします。

あくまでも検索できたサイトでのみのご紹介ですが、ご参照ください。

肺年齢について

1秒間に吐ける息の量(1秒量)から、同じ年齢の標準の方に比べて、自分の呼吸機能がどの程度であるのかを確認できる目安となります。

- 1秒量は20代をピークに年齢とともに減少します。肺年齢を知ることで、肺の健康意識を高め、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の早期発見・早期治療に役立ちます。

- 日本では、40歳以上の約10人に1人がCOPDの可能性があるといわれていますが、初期の段階では、咳・痰・息切れなどの症状を自覚しにくいため、早期診断には胸部レントゲンやCT検査よりも肺機能検査が有用です。

- 肺年齢は複雑な計算式により計算できますが、近年、自動計算できる肺機能検査が開発されています。

- 結果は、異常なし、境界領域(現時点では異常なし)、肺疾患の疑い(要精査)、COPDの疑い(要経過観察・生活改善)、COPDの疑い(要医療・精密検査)の5段階でコメントされます。

- 特に喫煙習慣のある方は、長年の喫煙により呼吸器疾患のリスクが高まっています。現在の肺年齢を知ることで、将来の呼吸機能の低下をイメージすることで、禁煙の重要さを理解するきっかけにもなるはずです。

Topics「ステロイド吸入」(2000年出版)

昭和大学第一内科 星野 博、足立 満

はじめに

気管支喘息は気道の慢性炎症性疾患で、気道炎症の持続は気道過敏性を亢進し、慢性化によるリモデリングにより気流制限の可逆性の低下がおこる。喘息を早期に適切に診断し、吸入ステロイド薬と中心とした抗炎症薬により慢性の気道炎症をコントロールし、急性増悪時には発作治療薬を使用しながら、個々の患者の重症度に応じた良好な長期管理を行い、患者のQOLを向上させることが喘息治療の目標である。吸入ステロイド薬はベクロメタジン (BDP) とフルチカゾン (FP) が使用されており、今後、ステロイド薬自体の改良とともに、ステロイドの剤型やdeviceの改良も重要である。

局所ステロイド療法の意義

喘息は、気道の好酸球、Tリンパ球を中心とした、急性増悪(発作)を伴う慢性炎症性疾患である。好酸球からは組織傷害性を持つ顆粒蛋白が放出され、気道上皮を損傷脱落する。また、Th2リンパ球が特有のサイトカインを産生、遊離し、好酸球性気道炎症を調節する。

喘息の基本的病態である気道過敏性も、主として気道炎症により惹起されると考えられている。さらに、気道炎症の慢性化により、気道壁の器質的変化(リモデリング)と呼ばれる非可逆的変化が起き、難治化要因として注目されている。これらの慢性気道炎症を、最も強く効果的に抑える薬剤はステロイド薬である。

ステロイド薬は、炎症細胞浸潤や炎症性サイトカイン産生の抑制により気道炎症を抑えるとともに、血管透過性亢進や粘液分泌を抑制することなどにより、喘息症状を改善すると考えられている。吸入ステロイド療法は、少量の薬剤を直接炎症の場に投与でき、局所の抗炎症効果が強く、かつ肺や消化管から吸収されても肝で速やかに代謝されるため、一定用量内では全身作用を有せず薬理学的にも最も理にかなった治療法である。

各国のガイドラインでも、少なくともステップ2(軽症持続型)以上の症例では、第一選択の長期管理薬としてその有効性は確立されている。

吸入ステロイド薬の早期導入

吸入ステロイドの導入時期により肺機能や気道過敏性の改善度に差があると報告され、早期導入(early intervention)により気道のリモデリングの予防や改善に有効であることが報告されている。

治療方針として、たとえ軽症であってもコンスタントに症状がある症例や気道炎症が明らかな症例には、吸入ステロイド薬の早期導入が、将来の重症化・難治化を防ぐ意味からも検討されるべきと考える。

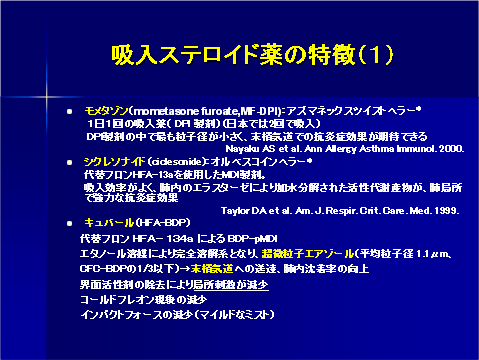

新しい吸入ステロイド薬の開発

新しい吸入ステロイド薬の開発にあたり、グルココルチコイド受容体 (GR) に対する高い結合親和性や特異性やDDS(drug delivery system) の開発が重要となる。今後、従来の薬剤輸送系である MD (metered dose inhaler) は、特定フロンによるオゾン層破壊の問題から使用できなくなり、代替フロンによるpMDIと DPI (dry powder inhaler) が吸入系の主体となる。

DPIでは、ディスクヘラーによるフルタイド以外に、タービュヘラーによるブデソナイド (BUD) が発売予定であるが、今後、一日一回の吸入薬であるモメタゾン (mometasone furoate, MF-DPI) やシクレソナイド (ciclesonide、代替フロンHFA13aを使用したMDI製剤)が、本邦でも開発、導入予定である。

シクレソナイドは、吸入効率がよく、肺内のエステラーゼにより加水分解された活性代謝産物が肺局所で強力な抗炎症効果を示す、新規合成されたステロイド薬である。肺組織への高い親和性と物理化学的に脂溶性が高いことより局所滞留性が高く、持続性が期待できるとともに、血中に移行した後は速やかに不活化されるため全身性の副作用がほとんどないことが報告されている。本邦でも臨床開発が始まっており、喘息への臨床応用が期待される。

また、コルチコステロイドは、炎症時に誘導されるAP-1やNF-kBなどの転写因子の抑制により炎症反応を抑制する。一方、ステロイドの副作用は、GRがglucocorticoid receptor element (GRE) と呼ばれるDNA領域に結合するtrans-activation によることが大きいことがわかっているが、FPやBUDなどの新しい吸入ステロイドは、 trans-activationよりもtrans-repressionにより強い効果をもつことが最近報告されている。

おわりに

喘息治療における吸入ステロイド薬のトピックについて概説した。気道炎症が複雑化しない前に、適切な抗炎症療法を早期に開始する必然性を強調したい。今後、局所への到達度の改善とともに、より局所の抗炎症作用が高く、局所や全身性の副作用の少ないステロイド薬の開発が期待される。

※文献は省略しました。

咳喘息(cough variant asthma)

長引く咳が特徴の近年増えている病気です。

- 少なくとも3週間以上、乾いた咳が続き、ゼーゼー(喘鳴)や呼吸困難はない

- 他の気道の感染症(マイコプラズマ肺炎・百日咳・クラミジア肺炎など)・後鼻漏(慢性副鼻腔炎などにより鼻汁が後ろに落ちること)・胃食道逆流現象(胃液が食道に逆流すること)が認められないこと

- 肺機能検査では正常(気流制限がない)

- 好酸球性気道炎症や気道過敏性を認めること

- β2刺激薬が有効なこと

などを総合的に調べて診断します。2~3か月続いた後、だんだん咳がおさまってくることもありますが、またしばらくして再燃することが多く、5年くらい経過すると、30~50%が気管支喘息になるともいわれています。

喘息の専門医は、気管支喘息の前段階の状況と考え、喘息に準じた治療を行います。適切に診断し、吸入ステロイド薬を早期に開始すると、喘息への移行率を低下させ、喘息の発症を抑えることがわかっています。

アスピリン喘息

- 大人の喘息の約10%(30~40代の女性に多い)に認められ、まれに小児でも報告されています

- 発作が起きると、大発作・窒息死の可能性があります

- 鎮痛解熱剤(痛み止め・熱さまし)の内服や注射で誘発されますが、食品や医薬品の添加物(パラベンなどの防腐剤・タートラジンなどの色素)でも発作を起こします

- 慢性副鼻腔炎(ちくのう症)・鼻茸や嗅覚障害を持っている人に多いと言われています

- なぜ起こるのかは諸説ありますが、アラキドン酸という脂肪酸の代謝経路で、消炎鎮痛剤がシクロオキシゲナーゼという酵素を阻害するために、ロイコトルエンの産生が相対的に高まり、喘息発作が誘発されると考えられています

- 注意すべき点は、病院で発作の治療時に点滴で使われるステロイド薬のなかで、コハク酸エステル型の薬(ソルコーテフ・サクシオン・ソルメドロール・水溶性プレドニンなど)により大発作を起こすことがあります。リン酸エステル型の薬(リンデロン)は安全と考えられています。